◆不定期日記ログ◆

CATEGORY 考察

- ■2025-12-22

- ジョジョ四部の謎にせまる

『ジョジョの奇妙な冒険』第三部の主人公といえば誰もが知る空条承太郎である。

彼は第三部の旅の終着点で、宿敵DIOと戦い、時を止める能力を身につけた。

第三部で承太郎が時を止められるのを知ったのは、停止した時の中を動けるDIOのみであり、DIOは承太郎にその場で始末されている。

「では第四部の敵スタンド使いは、どうやって承太郎が時を止められることを知ったのか?」

ジョジョは考察の宝庫なので、30年以上前のこの展開についての考察もすでに決着がついている……のかと思ったが、検索してみると意外とない。Yahoo知恵袋やRedditに散発的な考察は見受けられたが、これはちゃんと考えてまとめて、インターネットの海に投げ込んでおくべきと考える。

■前提条件の整理

まずは第四部開始時の状況を整理する。単なる事実の確認なので、第四部を読み込んでいる人はこの項目を飛ばしてよい。ひさしぶりに…

実に10年ぶりに0.5秒だけ「時を止められたぜ」……- 空条承太郎! 東方仗助に会う その②

こうなると時間停止のことを知る者はかなり限られてくる。DIO戦に立ち会ったポルナレフはDIOとの会話(時間停止してない部分)を聞いていた可能性が高いが、ジョセフおじいちゃんが時間停止に言及したのは昇天しかかったときの演出のみなので、うっかりすると知らない可能性がある。

おれは10年かかって全てを調べたよ…「スタンド」のこと「承太郎」のこと

そしてエンヤという老婆を知って「弓と矢」を手に入れたんだがな…- 虹村兄弟 その⑨

エンヤ婆もすでに故人なので苦労したと思うが、「弓と矢」を実際に入手するほどなので、第三部で起こったことの概要は把握しているのだろう。

ただし、この場では時間停止については話題にしていない。

第四部で初めて敵スタンド使いの口から時間停止の話題が出るのはその直後、音石明からの警告電話である。

なんでも承太郎さん…あなた…時間を1秒か2秒ほど止められるらしいですねェ? しかもタフで正確な動きもするっていうし…

- 広瀬康一(エコーズ) その①

よそ者のくせによぉ~おれたちのことを探りやがって

場合によっちゃあ死んでもらう

…とはいえ承太郎の「スター・プラチナ」は1秒か2秒時を止められるっつー話をきいた…- 間田敏和(サーフィス) その②

これに対して仗助は、特に大きなリアクションをとっていない。身内のスタンド能力がバレるというのは、ディアボロ氏も徹底的に排除するレベルの情報セキュリティ・インシデントのはず。まあお前はトリッシュのスタンドからディアボロの能力が何か推測できるのかって言われたら何もわからないんだが。

そもそも仗助がどの段階で承太郎の能力を知ったかというのも実はよくわからない。

アンジェロ戦のときには初めてのスタンド戦だったにも関わらず「無敵の『スタープラチナ』でなんとかしてくださいよォーッ!」って態度になっていないので、アンジェロを始末したあとから間田戦までの間に共有されたのだろうか? なおコーイチ君は靴屋さんの段階ですでに知っている態度だった。

■仮説の列挙

状況が整理されたというより、とっちらかってきてしまったが、考えられる可能性を挙げていこう。*虹村形兆が調べて知っていたよ説

調べて見かけた頻度の高かった仮説。「弓と矢」を入手できるくらいなので承太郎の能力くらい調べていてもおかしくない。

ただ問題になるのは前述の「承太郎が時を止めた」という情報を誰が得たのか? という点である。DIOの能力すら側近しか知らなかったはずなのに。まさか当時のエジプトの様子を調査して「時計台が破壊されている……なぜ時計台が……? 時計の針を破壊……時計を止める……まさかッ!」ってなったのか?

しかし形兆の兄貴は、承太郎のことを本当に知っていたのだろうか?

上記のシーンでも「承太郎という男」じゃなく「承太郎」と言っているし、自宅の向かいで承太郎と仗助がアンジェロと交戦していたのを見ていたのかなとは思うが……親父を殺すことに10年を費やした男が、DIOを殺した本人が街に来ていることを知って会いに行かないなんてことがあるのだろうか? 親父が治らないことを確信したらDIOの情報には興味がなくなったのか?

形兆の兄貴、承太郎がDIOを殺したことは知っていても顔は知らず、その能力やいま市内に滞在していることまでは……知らなかった可能性がないか?

*音石明が盗み聞きしたよ説

普通に考えればこっちが有力かもしれない。おそらくアンジェロ戦のあと承太郎が「クレイジー・ダイヤモンド」を命名したあたりで、互いのスタンドの情報を共有しておこうっていう話になって、それを電線からチリ・ペッパーに盗聴されていたのだろう。

このタイミングで聞いたとするなら、その情報を使って上記の電話で承太郎をビビらせておこうという流れになるのも自然な話だ。

懸念点としては、「1秒か2秒」「タフで正確な動きもするっていうし…」と情報があいまいで伝聞調なところで、承太郎が仗助を信頼して能力のことを話したのを盗聴したのならば、やや不自然な言い方と言わざるを得ない。情報源をあいまいにすることで承太郎に能力を悟られないようにするブラフなのか?

*SPW財団から漏洩したよ説

時間停止という規格外のスタンドについてSPW財団が放っておくはずがないので、帰国した承太郎を捕まえていろんな実験をした上で詳細なレポートを作り、それが財団外に漏れて虹村形兆の目に触れたという可能性。

この場合承太郎が10年時を止めていないので、研究はそうそうに暗礁に乗り上げたものと思われる。でもこの時の調査が第六部でDISCを抜かれた承太郎さんを守ったのだと思うから……。

*ジョンガリ・Aの執念説

第三部時点で10歳くらいだったジョンガリ・Aがエジプトにいて、たぶんンドゥールの付き人とかをしてたんだけど、持ち前の耳の良さでカイロ上空に響き渡る「止まった時の中に入ってくるとは思わなかったぞ」という子安ボイスを聴いていたのだ!!

その後、第三部終了後にプッチ神父の一味につながっていく「DIO様互助会」みたいな組織ができていて、その中で共有されていた情報に虹村形兆が触れたのではないか。

というかそういう組織がないと、日本の高校生が「弓と矢」を手に入れられるわけがない。悪には悪のSPW財団が必要なのだ……。

*アトム・ハート・ファーザー説

吉良吉影のおやじは計算すると第三部開始前の1987年に死亡しているが、それより前にエンヤ婆から「弓と矢」を手に入れてスタンド使いになっている。

つまりDIOからかなり信頼されていた人物であったと見て間違いなく、死後に能力を活用してDIO様互助会をしていてもおかしくない。

なにより「快楽殺人者の実子を溺愛」という点がエンヤ婆と相性が良すぎるッ!! 小指が赤い糸で結ばれてるコンビかチクショー!

ただコイツは息子のことしか考えていないし、吉良親子は仗助チームと接触するまで「スタンド」という呼び方を知らず、他の能力者とも戦ったことがなさそうな言動をしているので、事前に形兆や音石明と接触していたとは考えにくい。スタンド使いはひかれあうのにね。

*ホル・ホースがバラしたよ説

なんとスピンオフコミック『クレイジー・Dの悪霊的失恋』でホル・ホースが杜王町を訪れている。ホル・ホースは病院を脱走してDIOと花京院の戦いを目撃した設定なので、ひょっとしたら承太郎が時を止めたことを知っているかもしれない。

だがそのことを杜王町の住人に話す理由がなく、一番接触していた仗助は当然、承太郎のことを知らないまま第四部を迎える。だめそう。

*ジョースターの凄み説

矢吹氏が提唱する新説。

ホリィさん「今…心が通じたわ! 二人が帰ってくるのよママ! パパと! 承太郎よッ! 二人が帰ってくるわッ! 承太郎が時を止め返してDIOを倒したのよッ!」

日本に潜むDIOの手下「何だってッ!!」

*ポルナレフが自白したよ説

矢吹氏が提唱する新説。

フランス人書店員「何をお探しかね?」

虹村形兆「DIOについて書かれている文献はないかね?」

フランス人書店員「フーム少々お待ちください」

虹村形兆「……遅いな ちょっと覗いてみよう」

フランス人書店員「突然で悪いが名乗らせていただこう J・P・ポルナレフ!」

■結論

チリ・ペッパー盗聴説がいちばん不確定要素が少ないのでこれじゃないのかな。伝聞形で情報があいまいなのは、承太郎が直接話した言葉を盗聴したのではなく、仗助がコーイチ君か億泰の加入時に説明して盗聴されたのかもしれない。

他人のスタンド能力を話すのがタブーっていう感覚、第四部序盤の杜王町ではあんまりなさそうだし……。

- ■2025-08-09

- ポルトガ王とくろこしょう

今回のリメイクではもう公式サイトで「ここから始まる、ロトの物語」と言っており、これがエピソード1であるということがオープンにされている。なので気持ちはわかるんだが、やっぱタイトル画面で堂々たる『序曲』が流れると気になってしまう。原作ではタイトルは無音で、エンディングに「ロトのテーマ」としていつものアレが流れるのが「お前がロトになるんやで」という感じで良かったのだ。そしてでんせつがはじまった!

- モロッコ ゆうしゃ(むっつりスケベ)

- ユキ とうぞく(セクシーギャル)

- きぬお まものつかい(がんばりや)

- ラテ そうりょ(すばしっこい)

現在、レミラーマまで覚えた盗賊を賢者にして、ポルトガで船を獲得するところまで進めたんだけど、このポルトガ王、やっぱりよくわからん。

そもそもこの世界にはキメラのつばさやルーラがあり、我々の歴史のように黒胡椒が高騰する理由がない。

一般市民もルーラできるの? という疑問について少し整理しておく必要があるが……ルイーダの酒場にいる魔法使いが普通にルーラを習得でき、キメラのつばさもそこそこの価格で店売りされていることから、一般的な移動手段と考えていいだろう。

ただ、だとすると極めて革新的な技術であり、様々な経済理論が破綻するため、「物語の都合でパーティ全員に効果があるが、実際は本人(+手荷物)しか飛べない」のではないかと仮定したい。アバン先生も同行者をちゃんとルーラさせるには苦労していた。仲間や乗り物や道具袋をいっしょに飛ばせるのは精霊ルビスの加護であろう。ドラクエの世界はけっこう分断されているので、こう仮定すれば一般人が飛べる範囲は限定される。

こうなるとポルトガ王の思惑が見えてくる。あいつは黒胡椒の料理が大好きなフリをして、実際は黒胡椒の転売で得られる利益が大好きなのだ。

東方への唯一の安全な通路を塞ぎ、息のかかった者だけを送り込んで、密かにルーラで黒胡椒を仕入れ、希少価値を煽って高値で売る。もしくは単純に陸路を塞ぎ、ルーラで運搬できない大量の香辛料を海路で入手し、独占していたのかもしれない。

こうなると株仲間みたいな組織があって、莫大な上納金でポルトガ王を縛っている可能性もある。他国との外交衝突を避けるため勇者に通行証を出さねばならないが、海運ギルドがそれを許さず……みたいな政治も見えてくるではないか。

実際ポルトガ王は、勇者が黒胡椒を持ち帰ったとき「やはりだめであったであろう?」と言ってくる。通行証を15年ぶりに出しておきながら期待値が低すぎる。

やはり持ってこられると困るのかもしれない。勇者の志が高かったので黒胡椒転売ルートは崩れなかったが、これが勇商商商のパーティでルーラを使ったガチ転売を始められたら……と考えると、ギルドから暗殺者が差し向けられていてもおかしくはない。

意外とあいつら、ドロドロした思惑で動いている。父オルテガはそれに嫌気がさして、船をあきらめ独力で海に漕ぎだして遭難しムオルに流れ着いたのであろう。

アレーッ!? だとすると、ポルトガ王の助力を得ずに自力でバハラタにたどり着いたカンダタは、黒胡椒買ってキメラのつばさを投げてれば転売で大金持ちだったってことじゃないか!? なに人さらいなんてやってんだ、アホなのか!?

……仮にカンダタがポルトガ海運ギルドの手先で、勇者を始末するよう送り込まれていたと考えると……やりかたが回りくどすぎるし再会したときのリアクションが素直すぎるんだよな……やっぱあいつはアホだったのかもしれねえ……。

- ■2023-06-18

- 続・午後12時の交差点

このとき俺は「午後が0時から始まるので午後12時は一日の最後の瞬間だ」と当たり前のように書いたが、それから歳月が流れ、俺は自分の追及がぜんぜん甘かったことを知った。

午後が0時から始まる?

そんなこと誰が決めたんだ?

烙印を消す命が歴史を書き直すのか?

まったく信じられない話だが、我々が暮らすこの地球では、午前も午後も12時から始まるらしい。

小学校で時計の読み方を習ったよなァ~~時計の長針が1と2の間にあるときは「1時」だッ! では12と1の間にあるときは……? 当然「12時」だッ!

Windowsの時刻表示を12時間表記に変えてみろ、「午前11:55」の10分後には「午後12:05」と表示されているだろう。「午後0時という表記は日本独自の慣習」という記述さえ見かけてしまった。

俺たちは「12時→1時→2時」という一日のスタートを受け入れて暮らしている!

こんな数字の使い方があるかッ!?

新年を祝う瞬間が「12月1日」だったら誰もがおかしいと思うだろうが!

以前の俺は「12をやめて0にすべき」と申し立てた。当然それに対しては「時計が生まれたときに0が発見されていなかったので仕方ない」という答えが用意されているが、じゃあ1時から始めろよ! なんで12から始めてんだッ!

いったい誰が「12からスタートしよう」なんてイカれたことを考えたのだろう。調べてみても「なぜ0でなく12なのか?」という問いばかりがあふれていて、「なぜ1でなく12なのか?」という情報には行き当たらなかった。

時計の歴史のはじまりとして、古代エジプトの日時計を挙げる資料は多い。日時計が発祥なのであれば、影が真北になる瞬間を「1」とするのが自然なのではないか? 0を知らないからといってここを12にするわけがない。

というか、そもそもだ、午前とか午後とかいうのをやめてしまえば良いんだよもう。

00:00から23:59で表される24時間制であれば冒頭のような混乱はない。現代においては日勤と夜勤を繰り返す人も珍しくなく、出勤時間や労働時間の管理には24時間表記が必須だ。グローバル化する社会では、サンフランシスコの友人とネットゲームしていて「今そっち何時?」「11」「am? pm?」みたいな無駄なやりとりをしなくて済むメリットもあろう。

だいたいam/pmという言い方もコンビニチェーンがなかったら絶対どっちがどっちかわかんなくなっていたはずだ。after……? post……? もうam/pmがファミリーマートになって10年以上たつので、若い世代はもう完全にわかんなくなっている可能性がある。早めに撲滅すべき。

ただ……これについては「12を0に入れ替えろ」よりもはるかに困難を伴うだろう。午前・午後という概念は、ぶっちゃけアナログ時計のためにある。文字盤にギリシャ数字で23とか書かれても全然わからないし、鐘を10回も20回も鳴らしたら誰も回数を把握できない。

つまり、午前・午後を消滅させるには、アナログ時計を消滅させなければならない。これは無理だ。なぜならアナログ時計はカッコイイからだ!!

時術の資質

- ■2023-02-13

- デッドボールは和製英語か

……そんなことある!?

調べると、確かに多くのサイトに「英語ではHit by a pitch(HBP)という」とか「Dead Ballは審判のタイム宣告などで無効となったボールのことを指す」とか書かれている。

ちょっとまってくれ、我が国では明治時代に俳人の正岡子規らが多くの野球用語を意訳して、そのとき「死球」という言葉を作ったのではなかったのか。

デッドボールが和製英語だとすると、

アメリカからヒット・バイ・ピッチのルールが伝わる

↓

正岡子規が「死球」と名付ける

↓

太平洋戦争(英語禁止野球)

↓

ルー大柴めいた人が「死球」を「デッドボール」と言い出す

↓

用語として定着

という不可解な流れがあることになってしまうではないか。そんなことある!?

あまりに不自然ではないか、とワイフと協議したところ「そもそもシキュウに同音異義語が多すぎるのでは」という意見が出た。

確かに、あれだけ俳句と野球を愛した正岡子規が……いや正岡子規のことよく知らないけど……デッドボール(ヒット・バイ・ピッチ)を「死球」と訳したなら、フォアボール(これも和製英語らしい)を「四球」と訳したのはどういうことなのだろう。

スリーボールの状況でバッターに投球が当たったかどうかの微妙な判定で、審判が「シキュウ!」と言ったときに、それが「死球」か「四球」かわからない……言葉を大切にし、自らも野球をプレイしていた正岡子規が、そんな単純な不具合を放置するだろうか? 結果はどっちも出塁だから問題なかったのか?

だめだ謎が多い。まずは正岡子規のほうから調べていこう。

取材陣は直ちに子規記念博物館へ飛んだ!

■正岡子規は何を「死球」と言ったのか

1896年に正岡子規がベースボールを紹介する文章(『松蘿玉液』収録の「戸外遊戯」の項)を書いているらしいのでさっそく図書館で借りてきた。これは青空文庫でも読める。ここから「死球」をいう文字を探すと……ここに球に触るるというは防者の一人が手に球を持ちてその手を走者の身体の一部に触るることにして決して球を敵に投げつくることに非ず。もし投げたる球が走者に中れば

死球 といいて敵を殺さぬのみならずかえって防者の損になるべし- 正岡子規『ベースボール』

投手が打者に投球をぶつけたときではなく、走者に野手が送球をぶつけたときの話じゃないか。よく引き合いに出されているこのエッセイの中では、死球について正岡子規は後者の話しかしていない。

さらにいえばこの場合、「かえって防者の損」とあるとおり、ボールはデッドにならずにインプレーのまま試合が進行することがほとんどである。「死球」はball is deadの訳ですらない可能性が出てきた。いきなり話が違うぞ!

■それなら中馬庚だ

謎が増えてしまったので、次にこれは国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができる。ただ明治の書なので解読に少し骨が折れる。ヒット・バイ・ピッチの説明は巻末の「仕合規則」にあった。

Dead Ball とは Pitcher の打手に投ぜる球にして 打手の是を打たざるに打手の身体又は衣服に触れたるを云ふ

Dead Ball の場合には球のその合法的の位置にあるの Pitcher の手に帰る迄は仕合は中止せるものと見なすべし- 中馬庚『野球』P162

余談だがこの本、変化球のことを「魔球」と称していて味わい深い。「投球の錬磨を為すには始めより魔球を投ずることを勉むべからず」って言うならそんな魅力的な名称にしないでほしい。

■野球のルールが伝わった時代はどうか

さらに時代を遡る。正岡子規や中馬庚が野球のルールについての文章を発表するよりさらに10年以上前、1885年に出版された『西洋戸外遊戯法』という書物があり、これも国立国会図書館デジタルコレクションで見ることができる。

「ベース・ボール」のルール説明には、「

……是れ亦ファールボールに属す 此場合にありては之を死球と称し 三撃のうちに算入せず……

- 下村泰大『西洋戸外遊戯法』P26(表記改)

■そもそも死球=ヒット・バイ・ピッチなのか?

正岡子規は野手の送球が走者にぶつかることを「死球」と言った。中馬庚はヒット・バイ・ピッチを「Dead Ball」と言った。

野球のルールが伝わったときには、ボールがデッドすることを「死球」と言った。

では時間を太平洋戦争の時代まで進めよう。戦時は英語禁止運動が起こり、野球の用語もことごとく和訳された。そこでのヒット・バイ・ピッチの扱いがわかれば理解の足しになるはずだ。

資料を探すと、1943年に急遽発刊されたらしい『野球用語邦語集』というものに行き当たった。残念ながらこれは実物がどんなものかはわからない。孫引きの断片的な情報になる。

これにはデッドボールは「触体球」と言い換えられた……と書かれているようだ。「死球」ではない。字面からいってこのデッドボールはヒット・バイ・ピッチのことだろう。フォアボールについても「四球」ではなくただ「四ツ」と数えるだけになっているようだ。

こうなると「正岡子規がデッドボールを死球と翻訳した」という前提条件が怪しくなってくる。いや1985年以前に正岡子規がそう訳した資料があるのかもしれないが、だとすると『松蘿玉液』での死球の描写は変だ。

しかし……小学生向けの本ですら正岡子規の紹介として「打者・走者・直球・四球・死球などの用語を訳した」と言っている。正岡子規の研究者も、野球の歴史の研究者も、我が国にはたくさんいる。俺が図書館とWebで見つけ出した情報でそれが覆るハズがない。

でも松山観光コンベンション協会では「四球」のみで「死球」が翻訳リストに入っていないので、ひょっとしたらすでに覆りつつあるのかもしれない。「野球」の翻訳者が正岡子規でなく中馬庚だったということも知られたのはわりと最近らしいし。

■じゃあアメリカではどうだったんだよ

これより遡ろうとするなら、もう当時のアメリカでどうだったかを調べなければならない。英語なので確かなことはわからないけど、19世紀の野球のルールの変遷を記したサイトがあり、そこに「打者の体に当たったり審判の体に当たったりした球は"Dead Balls"とみなし、審判がそうコールする」とある。このルールは1876年に作られたものに記載があるようだ。

ここでいう「Call」が発声を伴うものなのかどうかの確証が持てない。ボールがデッドしたときに「デッドボール」と言うこと自体はあった可能性がある、というレベルの話だ。

あと、この段階ではルールに「hit by a pitch」とは書いていない。この言葉がいつごろ発生したのか知りたいが、俺の英語力とDeepL翻訳の力ではついに調べきれなかった。

■現時点での結論

以上の調査から、俺は以下のように推論する。- もともと英語にDead Ballという言い方はあり、ボールがデッドしたときに使われていた

- 日本に伝わったとき直訳して「死球」という言葉がつくられ、「デッドボール」と並行してボールがデッドしたときに使われていた

- そのうち「投球が打者に当たってボールがデッドしたとき」に限定して使われるようになった

たとえば我々は「プロポーズ」のことを「提案」でなく「結婚の申し込み」に限定して使うが、これを和製英語と言うだろうか?

もともと英語にある言葉が、意味を限定して取り入れられたとするなら、それは外来語とか借用語という扱いになるのでは? 現在英語でDead Ballという言葉が使われていなかったとしても「和製英語である」という言い方には違和感がある。

確かなことは何もわからない。ただ「デッドボールは和製英語」「正岡子規がデッドボールを死球と訳した」という情報はどちらも怪しく、したがって冒頭のルー大柴に連なるフローチャートは何もかも間違っていることがわかった。

あとはこの文章が野球の歴史を研究している人に届き、確かな調査につながることを期待して、ここにボトルメールとして流しておく。

- ■2022-08-13

- タイクーンの様子が変なのだ

確かに風の様子は変かもしれないし、リメイク版の天野喜孝準拠の顔グラフィックの様子も変かもしれない。ただ、それ以上に、タイクーン城、ひいてはタイクーン王国のありかたも変ではないだろうか?

城の役割というのは大きくわけて、「王の執政・外交拠点」「要衝の防衛拠点」の2つがある。

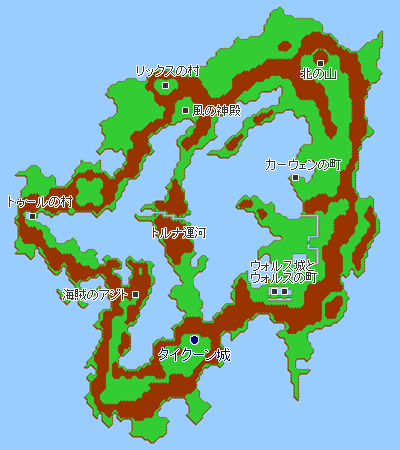

ここでFF5の序盤のマップを見てほしい。

トゥールの村には運河の管理人がいるので、タイクーン領土と見て間違いない。しかしここから税を納めたり戸籍謄本の写しを取りに行ったりするのは極めて大変な冒険になる。なにしろ都合の悪いことに、村と城の間には海賊のアジトがある。タイクーン王がこれを放置していたのは様子が変なのだ。ただ、海賊と村人の関係はおおむね良好なので、海賊というよりは海の自警団めいた存在だった可能性がある。それゆえたいした問題にならなかったのだろう。

この内海で海賊が活動しているということは、風の様子が変になるまでは、トルナ運河を利用したタイクーン・ウォルス間の交易がさかんだったということだと思う。であればこの運河に目が届く位置に城を置くべきではないだろうか。また、風の神殿も古くからタイクーン王家が管理していたようなので、この周辺に拠点ができるのが自然なのではないかと思える。

ここで俺はタイクーン城に常駐している飛竜のことを思い出した。

マップではわからないが、タイクーン城はかなり標高の高いところにあり、村や運河や風の神殿を空から見張るには都合が良かったのかもしれない。というか、そうでなければこんな山奥にでかい城を建てる意味がない。

いずれにせよ飛竜が絶滅寸前である以上、タイクーンは近く大きな変革を強いられるところだったのだろう。風の様子が変になったせいでそれどころではなくなったわけだが。

飛竜や飛空挺が飛び交う世界での要衝防衛を、我々の常識で計ってはいけない。

ウボアーで有名なFF2のパラメキア帝国だって、わざわざ険しい山の上に城を建設している。軍事拠点であればそういうこともあるだろう。FF6のフィガロ城に至っては砂漠に沈む。行政の窓口はサウスフィガロの街に支所があるのであろう。……いや砂漠に沈むのは軍事拠点としても外交拠点としてもおかしいな??

- ■2021-12-25

- アバロンには雪が降らない

以下にキャラクターのフレーバーテキストを転載する。

アバロンには雪が降りません。それでも、この祭りの意味は分かります。厳しい冬の寒さの中でも、希望を捨てずに来る年の幸せを信じる。バレンヌ帝国の人々はずっと、耐え続けてきたのですから。

- @romasaga_rs 2021年12月20日

「アバロンには雪が降らない」……本当か?

ロマサガ2は、バレンヌ帝国首都アバロンの酒場で詩人が物語をしているシーンから始まる。酒場はれんが造りで、立派なじゅうたんが敷いてあり、でかい暖炉には火が入っている。

ゲーム開始直後のこの描写により、我々は「アバロンは寒冷地にある」というイメージを刻み込まれた。

だが……今になって……最終皇帝自ら「アバロンには雪が降らない」とおっしゃる。

この詩人の語りは最終皇帝の時代なので、長いバレンヌ帝国の歴史で気候が変わったということもない。

皇帝陛下が「降らない」というならそれを信じるほかない。

れんが造りの建物にでかい暖炉を据え付ける必要があるほどの寒冷地で、雪が降らないというならば、それは「冬の降水量が極端に少ない」ということを意味する。

わが国においても本州の太平洋側では、冬季に大陸から吹いてくる季節風が、本州中央の山脈を越える際に湿度を雪としてすっかり落としてしまうので、基本的に乾燥している。

特に静岡県においては複数の山脈が湿った風の到来を阻んでいるため、気温が氷点下になっても雪が降ることはまずない。年末に富士山がまったく冠雪していなかったことすらある。

ではアバロン周辺の季節風はどうなっているのか。

たしか冬季の季節風ってやつは、大陸より海洋のほうが暖かくなるので、海洋上に上昇気流が生まれ、大陸から海洋へ向かって風が吹く……というような仕組みだったと思う。というわけでワールドマップを見てみる。

海と山脈をおおまかに示した地図

ロマサガ1は北にワロン島などがあり南半球の世界であることがわかりやすかったが、ロマサガ2はマップの中央付近に砂漠やジャングルがあるため、さらに広域のものである。「本当に地図の上が北なのか?」という疑問については「北バレンヌ・南バレンヌという地名がある以上は北が上」という程度の回答しかできない。地図作成の技術がそこまで発達しておらず、東のほうが大きくゆがんでいるなどの可能性を考慮すべきであろう。

アバロンの気候についての話に戻ろう。

アバロンは北に突き出した半島の西岸に位置する。このような地形で、かつ暖炉が必要なほどの寒冷地で、雪が降らないなんてことがあるだろうか?

考えられる可能性としては……ロンギット海の気象影響があまりなく、冬季は大陸側(南)から海(北)へ風が吹くようになっていて、その風はルドン高原の前後で雪を降らせてすっかり湿度を落とし、アバロンへはルドン高原から冷たいからっ風が吹き下ろしてくる……つまり冬季のアバロンはルドンおろしが吹きすさぶ気候となる……のではないか?

いや正直無理がある説だとは思う。地図のゆがみを考慮すればもっと現実味のある説がいくらでも出そうだ。ただ「ルドンおろし」という言葉を作りたかっただけでは? と言われれば否定はできない。

というわけで「アバロンには雪が降らないというのは本当か?」という疑問に対しての答えとしては、

- アバロンの冬はルドンおろしが吹く乾いた気候なので、雪は降らない。

- 空を支配するワグナスが、不思議な力でアバロン上空の湿った空気をチカパ山方面に奪っている。

- 実は最終皇帝はアバロンの生まれでなく、かつ政務でほぼアバロンに滞在しないので、ノリで適当なことを言っている。

- アバロンは実際温暖で、北バレンヌの人々は暖炉を暖房設備というよりは「屋根への通路」「隠し部屋の入口」として認識している。

■2024-10-28追記

2024年10月、ついにリメイクが成り、我々は解像度が上がったアバロンを目の当たりにした!

- ■2021-06-22

- そうだ、資格を取ろう

突然だがファミコン版ファイナルファンタジー3のあかまどうしの話をしたい。

赤魔道士という職業は、剣も持ててレベル3までの白魔法・黒魔法を使える万能戦士で、最序盤では無類の便利さを誇る。しかし浮遊大陸から旅立つころにはそれぞれのスペシャリストに押され、とっととほかの職に転じて二度と顧みられることはない。

小学生だった俺はこの事例から「器用貧乏」という言葉を理解した。しかし今ならそれが浅はかだったとわかる。確かに赤魔道士は光の戦士としては半端だが、実際に光の戦士として戦うのは世界でたったの4人であり、その外には無数の一般人の暮らしがあるのだ。

あの世界の赤魔道士というのは、魔法の研究職である黒魔道士と、治癒・浄化の実務を行う白魔道士という2つの集団をコーディネートする職業なのではないだろうか。

大きな国家がこの2つの集団を大規模に運用するようなプロジェクトが立ち上がったとき、企画・折衝・提案を行うために、両方の魔道士のことをよく知る職業が必要になったのではないか。

そして、そういう職業は我々の世界にも多々あるのではないだろうか。レベル8の技能を使いこなすスペシャリストになれずとも、レベル3までの複数の技能を同時に活用できればそれはオンリーワンの技能となり得るのである。

今回俺が受験した資格試験はまさにそういう類いのもので、レベル3までの白魔法と黒魔法が両方要求される。白魔法は業務で、黒魔法は趣味である程度カバーできていたので挑戦することになった。

とはいえ、業務上ケアルの原理は知っていても唱えたことはないし、ブライナとか存在すら知らなかった魔法も多々ある。

同様に、趣味で黒魔法を唱えまくっているとはいえ、どういう原理でサンダーが実装されているのかとかは全く知らなかったので、だいぶ勉強をすることになった。

いま「勉強をすることになった」と言ったがまったくこれも難儀した。社会人になってからというもの勉強というものを怠っていたと言わざるを得ない。強いて勉めると書いて勉強……何か物悲しいわね……。

マイナーな資格のため、講座や参考書などというものはなく、過去問をひたすら掘るしか方法がない。目についた専門用語を片っ端から調べてノートにまとめつつ、「自力で新しい分野の勉強をする方法」を身につけさせるのが高等教育の力なのだなと実感するなどした。

決して合格率の高くない試験なので、果たして俺の実力が合格点に達したかはわからない。だがやれるだけのことはやった。検定結果が送られてきてもここでは触れないので、あとはそうっとしておいて欲しい。

- ■2020-09-01

- アレフガルドにハンバーガーはあるか

これは厳密に考えるとあらゆる単語に影響が出てキリがないため、「我々日本人にわかりやすい単語に翻訳されていると考えるのが無難」というあたりの落としどころに毎回着地しているように思われる。

しかし……可能なら、世界観にそぐわないように見えるその単語が「存在する理由」を探すことができると面白い。

転生先の異世界に仏教用語があったのなら、以前にブッダ本人かブディストが転生してきていた可能性がある。ゴルフが行われているのならば、古代中国の格闘家・呉竜府の伝説が民明書房によって広められた世界だと考えればよい。創作はなんでもアリである。

普段からそんな態度で作品を構成する単語に理由をつけているが、これにはさすがに参った。娘氏がプレイしていた『ドラゴンクエストビルダーズ』である。

……あなたは「ロトのつるぎ日本刀説」をご存じだろうか?

アレフガルドに伝わる伝説の武器「ロトのつるぎ」であるが、その前身はかつて「上の世界」からアレフガルドに降り立った勇者の持っていた「おうじゃのけん」であると言われている。

この剣を造ったマイラの刀鍛冶が「上の世界」のジパングから来た男であったため、「ロトのつるぎ=おうじゃのけん=日本刀」というロマンが発生したのである。

ロトのつるぎには公式イラストがあり、それは明らかに両刃なのであくまでロマンに過ぎないが、とにかくアレフガルドにジパング人がいたことは公式である。なぜかアレフガルドで「たけざお」が極めて安価で流通しているのも、ジパングから持ち込まれた竹が繁殖しているとすれば納得がいく。

話をハンバーガーに戻そう。

ハンバーガーはいかにしてアレフガルドに伝わったのか。上記の「上の世界」とのつながりを考慮すれば、おのずと可能性が見えてくる。

「上の世界」から来た勇者の仲間に、ハンという名の商人がいた。

ハンは「上の世界」で村を開拓しており、その村は彼の名前にちなんで「ハンバーク」と呼ばれるようになった。そしてそこで発祥したひき肉料理が「ハンバークステーキ」という名前で遠くアレフガルドまで伝わったのである。間違いない。これ以外にハンバーガーが生まれる理由が思いつかない。

「いいえ、ぼくの周りでは『さふありバーク』派が優勢でした」

「それを言われてしまうとこちらとしてはどうしようもない」

■余談

「ところでドラクエの『キメラのつばさ』って、キメラ自体がヘビとハゲタカの合成獣なんだから『ハゲタカのつばさ』じゃあないのか? ハゲタカはもっと権利を主張すべき」「仮に『ハゲタカのつばさ』だったとして、ただのハゲタカの翼にルーラ相当の魔力がそなわりますか? おかしいと思いませんか? あなた」

「しかしファイナルファンタジーでは『ラッコのあたま』にテレポ相当の魔力が宿っているんですよ?」

「それを言われてしまうとこちらとしてはどうしようもない」

- ■2020-01-15

- ポケモンしりとりの闇

こういうのが出てくると、当然「じゃあ全力でポケモンの名前を繋げたらどのくらいの長さになるんだよ」という点が気になってくる。

辞書が与えられている場合の最長しりとりを求めるアルゴリズムについては大学で学んだ。さっそくプログラムを書こうと思ったが、こういううってつけの話題はおそらく先行研究がある。検索したところweb上で動くものすらあってすごかった。

これにwikipediaから引っ張ってきた第8世代までのポケモン893匹を読み込ませることで、最長で441個つなげられることがわかった。エンディングテーマでは10匹つなげるのにおよそ7.5秒かかっているため、全力を出すと歌はしりとり部分だけで5分30秒となる。

ただし、上記のプログラムでは濁点・半濁点の有無を区別していない。ポケモンしりとりの歌詞を吟味すると、濁点は区別するレギュレーションのようだ。したがって実際はこの計算結果よりだいぶ短くなるだろう。

ではそれを計算……と思ったが、ポケモンしりとりのレギュレーションを見ていて、それどころでないことに気付いてしまった。

何気ないお遊びのような顔でお出しされているが、このポケモンしりとりは初代から蓋をされ続けてきたポケモンの暗部に軽率に踏み込んでいる。とうてい看過できるものではない。

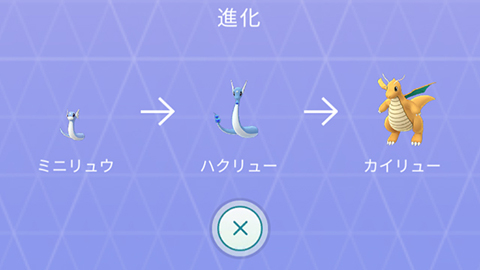

それは「ミニリュウ表記ゆれ問題」である。

画像はポケモンGOのもの

今回のポケモンしりとりの歌詞では、ミニリュウの次にはウィンディが来ている。そして、歌詞にはないが、背景でカイリューの隣にはユキカブリが配置されている。

しりとりにおいて最後の長音を除くルールは珍しくないが、その結果ミニリュウの次が「ウ」でカイリューの次が「ユ」になるなどといういびつなルールが認められるだろうか? 認められるわけがない!

お前たちのポケモン名って醜くないか? まるで凸凹で、石ころだらけの道だ! 俺がその道を、綺麗に舗装し直して……

「勝手にまとめるなよ!」

なにッ!?

「ミニリュウも! ドリュウズも! ルカリオの波動と波導も! 瞬間瞬間を必死に生きてるんだ! みんなバラバラで当たり前だ! それを無茶苦茶とか言うな!!」

バカな……!? グワーッ! ぬわーーーーっっ!!

……俺は考えを改めた。ポケモンも最初から世界規模の大作だったわけではない。瞬瞬必生の結果なのだ。俺がやるべきことは、この表記ゆれに意味を見出すことだ。

まず真っ先に検討すべきは「カントー地方ではリューとリュウの発音はハッキリ異なっており、意味合いも違う」という可能性である。違うものであれば表記ゆれではない。我々も同じ「chain mail」でも「チェーンメール」と「チェインメイル」では全く違うものを想起するはずだ。

ただこの説には違和感がある。ミニリュウとハクリューは姿かたちがかなり似ているが、カイリューは進化の瞬間を見なければ同種とは思わないであろう。古代カントー人が名付けるなら「ミニリュウ・ハクリュウ」と「カイリュー」で分けるのが自然だ。

となると俳優の白竜氏が「ハクリュウ」を商標登録しているので使えなかったという可能性が……いやそんなわけあるかい。だいたい俳優が……俳優……? タレント……スター……!

そうして俺はある人物に思い当った。

カントー地方ポケモンリーグ四天王として名をはせるドラゴン使いのワタルである。

彼の手持ちポケモンはギャラドス・ハクリュー・ハクリュー・プテラ・カイリューであり、ここにハクリューとカイリューがセットになる下地が生まれている。これしかない……!

想像するに、もともと「リュウ」で統一されていたところに、実力とカリスマ性を持ち合わせた人物が現れ、マスコミ等で「俺はリュウよりリューが好きですね」などと宣伝したり、ハクリュー、カイリューと表記し続けたりしたのだろう。

その結果、彼の手持ちにないミニリュウだけが「リュウ」のまま残り、他の2種は「リュー」と書くのがカントー地方に広まったのではないか。もともとカントー地方ではドラゴンタイプは極めて珍しいので、ワタルの宣伝効果がばつぐんに効いた可能性がある。

もうこの可能性しか思いつかない。ワタルのせいでポケモンしりとりはこんなに直感に反するものになってしまったのだ。だからポケモン赤緑の校正担当者が指をケジメしたり、マンゴーをもぐなどの自我研修に送られたりする必要はないのだ。よかった。俺は胸をなでおろした。

- ■2019-10-10

- 狭窄する総称

だが我々の世代においては「きもの=和服」であり、衣服の総称として「きもの」を使うことはまずない。

洋服の普及により、それまでの衣服が「和服」というレトロニムになるのは理解できる。だがそれと同時に「ザ・着るもの」というド直球な意味の「きもの」という言葉が洋服に拡張されず、和服と同義になってしまったのはいったいどうしたことなのだろうか。

だって携帯電話の出現でそれまでの電話が「固定電話」と呼ばれるようになった現代において、「電話」とだけ言ったときに固定電話のことを指すようになるかっていったらならないでしょ。

どちらかというと、ジャイアントパンダの発見でそれまでのパンダがレッサーパンダと呼ばれるようになったあと、総称としての「パンダ」もジャイアントパンダに持っていかれた、みたいなパターンのほうが多いのでは。「きもの」は完全にこの逆ではないか。

これはもしかしたら言葉の逆輸入なのかもしれない。海外で「和服=Kimono」が定着したのが日本人にも周知されてきたため、我々の認識もそれに引っ張られ……と思ったが、これはちょっと時間的に前後がありそうだ。

感覚的には「お茶」が近い。紅茶の出現で我々のお茶は「日本茶」ないしは「緑茶」になったが、「お茶」とだけ言ったときには俺は緑茶のほうだけをイメージする。ただこれは俺が緑茶王国静岡県で生活しているせいという可能性がある。一般的に「お茶する」と言ったときにはだいたいコーヒーとかも含まれているし。

- ■2019-03-01

- こんぺいとうコンビネーション

「5種類の混合には注意しておりますが、全種類入らない場合があります。」

あるのか? 俺は直ちに動き出した。

容量は105グラムとある。10粒まとめて計量しおよその重量を出して、1袋平均116粒と推定。こんぺいとうの種類は「プレーン」「ぶどう」「もも」「りんご」「サイダー」の5種類である。

何はともあれ、入っている粒の組み合わせのパターンを数え上げなければならない。となると5種類の粒が116個あるから……5の116乗!? いやまさかそんな無慈悲な数がいきなり出てくるわけがない。

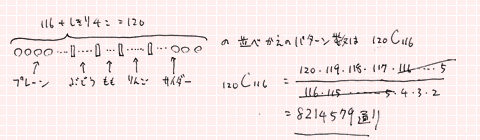

順番は関係ないわけだから、とにかく最終的に入っている数のパターンを知りたい。それなら多少は計算可能な数字が出てくるはずだ。ここで俺はセンター試験でアホほどやった Combination のことを思い出すことになった。

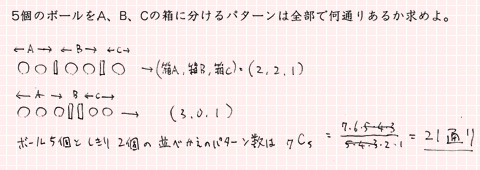

この問題は、センター試験でアホほどやった「116個のボールをA、B、C、D、Eの箱に分けるパターンは全部で何通りあるか求めよ」という、いわゆる順列組み合わせの問題ではないか。いやさすがに試験では116個とか無謀な数ではなかったけれども。

となれば復習タイムだ。

たとえば「味が3種類あるこんぺいとうが無数にあり,その中から5つ取り出したときのパターンの総数」は、「互いに区別のないボール5個を、区別のある箱3個に分配する」と置き換えることができる。この場合の計算はこんな感じだった。

次に、先ほどの条件に「どの箱もひとつ以上ボールが入っていること」という条件を加える。これが「全種類入っている場合」のパターンとなる。0を除くのもセンター試験でアホほどやったパターンだ。この場合はスキマに注目する。

そして①-②により、「全種類が揃わないパターン」の総数が求められる。その数なんと1301230通り。

あとは1301230÷8214570≒0.158で答えはおよそ15.8%……ってアレ?

いい加減にしろよな……15.8%の確率で揃わないなんてことがあるはずがないじゃあないか……俺が計算をミスったと言いたいんだろ!? そんなことはわかってるんだよッ! だから計算機とエクセルさんとコンビネーション計算サイトで3回も検算してんだよ俺は! その結果がこの仕打ちか! 116粒もあるって言っときながらなんで6袋に1袋くらいの割合で不良品が出る計算になってんだこの……クサレ脳ミソがァーッ!

……冷静になれ。人を見下す言い方は良くない。どこかに落とし穴があるはずだ……。

事例をもっと単純にするんだ……区別のないコイン2枚を投げたときに出るパターンは「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3パターン……しかし「表・表」が出る確率は1/3では……ない!

ああっ……! そうか! パターンを列挙したからといって、どのパターンも等確率で出るなんて保証はない!

僕は馬鹿だ……。Combination のことにかまけるばかり、こんなに大事なことを見落とすなんて……。

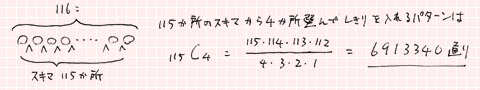

こうなれば統計的手段に訴えたほうが早い。俺は大量のデータを集めることにした。

ここで実際にこんぺいとうを買い占めて開封し内訳を数えていったほうが“映える”のはわかっているが、時間も予算もないのでヴァーチャルな解決法を採用する。「ランダムに0から4の箱を選び数字を+1することを116回くりかえす」だけのプログラムを書き、それをさしあたって5000周ほどぶん回した。

こうして一瞬にして5000袋の仮想こんぺいとうが開封され、内訳が明らかになった。

出力された結果をエクセルさんにコピーし、試しにプレーン味の個数を度数分布表にぶちこんでみると……。

正規分布と仮定してしまえばやるべきことは定まってくる。必要なのは平均値と標準偏差だ。それぞれ AVERAGE 関数と STDEV.S 関数で引っ張ってこれる。

あとはその2つを NORM.DIST 関数に食わせてやれば、プレーン味が23個入っている確率やら10粒入っている確率やらを個別に推計できる。1粒も入っていない確率もこれで出すことができるというわけだ。

計算してみると、平均値に近い23粒を中心に、16粒~30粒の間に収まる確率が90%を越える。今回の5000オーダーの中で最も少なかったのは8粒で、確率としては0.02%。そして待望の1粒も入らない確率は、およそ0.0000062%であった。

これが5種類それぞれに起こりうるので5倍する。2色以上欠ける確率が重複するので厳密に言うと5倍でないが、確率が確率なので無視してしまおう。となるとおよそ0.00003%。これが冒頭の疑問への答えとなる。

というわけで結論ッ!

このこんぺいとうの注意書きが機能する確率は、およそ1000万分の3!

年末ジャンボ宝くじの一等がヒットするのがおよそ1000万分の1と言われているのでとんでもない確率のように見えるが、それでも年間に100万袋くらい生産し続ければ、数年で遭遇しないともいえないくらいの確率である。少なくとも猿がワープロでシェイクスピアの一節を打ち出すよりは高いと思われる。春日井製菓の末永いご発展をお祈り申し上げます。

この記事は脳内格闘の過程を書き出したものなので、統計ガチ勢や数学ガチ勢からすれば非常に稚拙なものと思われますが、暖かい眼で見守っていただければ幸いです。

- ■2018-05-31

- ルールーさんと知恵のプリキュア

娘氏もだいすきな『HUGっとプリキュア』の追加メンバーとして、ルールーさんのプリキュア昇格がほぼ確実となった。

観てない人のために説明すると、ルールーさんは未来から来た敵組織のアンドロイドである。外国人少女のふりをしてスパイ活動を行っていたが、プリキュアシリーズにおいて主人公と年齢の近い敵陣営の女の子キャラは必ず改心し、あわよくばプリキュア化するのが定例である。ダークプリキュアさんの話はおいといてくれ。

今回特筆すべきはルールーさんが機械人形だということである。人間社会に問題なくとけこんでいることから、おそらく真の意味でのAI、人工知能を持っていると考えられる。そしてそれとは別に、一瞬で本の内容をスキャンし暗記する、コンピューターとしての能力も持っている。

そこで気になるのが、すでに「知恵のプリキュア」を掲げているキュアアンジュさんの立ち位置だ。いまだに頭脳明晰キャラといえば、暗記力や計算が早いといったコンピューター的な描写がされることがあるが、キュアアンジュさんは「わからないことを的確に調べる」ことをもって「知恵」とするという、今の時代に即したキャラ作りがされている。そこにコンピューターの少女がやってきた。

完全に推測になるが、隣にコンピューターそのものが並び立つことによって、「知恵のプリキュア」としてのキャラクターは完成するのだろう。知識量を誇る時代はとっくに終わった。我々が大学入試などで測ってきた知性は大部分が無駄になり、まもなくAIが今ある仕事の半数を人間から奪う。そんな未来に我々は何をすればいいのか、AIが真似できない知性とは何なのか。それを提示するためにキュアアンジュさんというキャラクターが配置されたのだ。

くしくも今年のサブテーマは「職業」だ。AIに置き換えられない職業とは、AIにない能力とは……そういったものを子どもたちに伝えようという試みが始まったのだ。プログラミング教育を含む新しい学習指導要領よりも先に、プリキュアがそれをやろうというのだ。

エールさんが感情の機微を読み取る力を、エトワールさんが汎用的な身体能力を、マシェリさんは未加入なのでわからないけど音楽とか芸術……?を、それぞれ提示していくに違いない。そんな中、教育者を含めていまだに具体が見えてない人の多い「人間の知性」をアンジュさんがどう提示してくれるか、期待をもって注目したい。

……だから「その時不思議なことが起こった」→「人間になってる! やったねルールー!」みたいな展開は絶対勘弁してくれよな!! 頼んだぞ!!

- ■2018-02-22

- おしっこしたあとブルッてなる奴のこと

あれの正式名称はシバリング(shivering)というらしいがそんなことはどうでもいい。

あの震えが起こる理由、はるか昔に「体温の低下のせい」って説明をうけて納得したまま生活してきたけど、よく考えたらおかしいのではないか。

俺の膀胱の中で39.7度に保たれた尿を外に出したからといって、なぜ俺の体温が下がるのか?

電気ポットの内部を想像する。

圧力によってお湯を注いだあと、電気ポットの内部にはたぶん外気が入る。それゆえ室内の温度は下がる。これはわかる。

だが膀胱は確かに温かいものを外に出しているが、出すだけでなにも入っていかない。体温が下がる理由がない。この理屈でいえば、排泄のあと冷たい水を飲んだときに震えがこないとおかしい。

なのであれはただ体が「カ・イ・カ・ン……」と言っているだけなのではないか、という悲しい仮説だけが残された。調べてみると「原因は不明」とするソースも多いため、あながち間違ってはいないのではないかと思っている。

こうなると冒頭の「正式名称はシバリング」というトリビアもガセになる。シバリングは「身震い等による体温調整を行う生理現象」だからである。「シバリング」と「しばれる」の語感の共通性については、おそらくもうさまざまな論文が書かれているだろうから調べるのをやめた。

翌朝、熱は平熱まで戻っていた。

- ■2017-06-22

- ゾゾという町について

……という話ではない。ファイナルファンタジー6のゾゾの町のことを考えていた。あのスラム街には不思議な魅力がある。謎の高層アパートや胡乱な住人、降り止まない雨、町と見せかけて実質ダンジョンである点など、あの世界の中でも異質な存在感を放っているのは間違いない。

それにしてもこのゾゾという町、成り立ちを想像すると謎が多い。

まずあの高層アパート。FF6の世界でこれほど高い建物がある町はない。各地の城よりも圧倒的に高い。そしてそれがあの山の中にそびえている。すぐ裏がゾゾ山なのでかなりの山間地と予想される。周囲の景観からかなり浮いているといっていいだろう。

そしてそれがスラム街になっているということ。スラムというのは普通は、急速な都市化と人口集中によって、大都会の周辺に人口が溢れて形成されるものなのではないだろうか。なぜ山奥にスラム街が単体で出現するのか。設定上は「貴族の町ジドールからあぶれた貧民の暮らすスラム」ということだったが、それならSaGa2のビーナスの大都会のように、都市のそばにあばら家を建てていくのが自然だろうし、なにより都市部より高い建物の建つスラムというのは想像しづらい。

そういえば話に聞いたことがある。南アフリカ共和国のヨハネスブルグにはポンテシティアパート(ポンテタワー)という高層ビルのスラムがあるらしい。もともとは高級マンションとして建設されたものの、アパルトヘイト終了後に犯罪集団が侵入し治安が悪化。元々住んでいた白人富裕層は退去し、そのままガラの悪い集団に占拠されて無法地帯と化した、というものだ。

ゾゾはまさにこれだったのではないか。最初はジドールの富裕層が、自分たちを貧民層から隔離するためのゲーテッドコミュニティとして建設したのではないか。それがどこかのタイミングで貧民たちに乗っ取られ、でも隔離は成功したのでそのうち現在の形におちついてしまった、という流れであればいろいろ納得がいく。特にジドールの富裕層は、高い場所に屋敷を構えているほうが偉い、みたいな価値観があったはずなので、財を投じて山間地に高層ビルを建ててしまう可能性はある。

確かなことは何も言えない。ただスラム・シャッフルが名曲だということだけは確かだ……私からは以上です。

- ■2016-11-11

- 正しい字形という幻

参考:ゴシック体と教科書体

いま「いろいろ形を変えて」と書いたが、つまりそれは「一口に教科書体といっても各社で微妙に細部が違う」ということを意味する。ひらがなですら、教科書によって「せ」の棒や「ら」の点のはねの有無が違ったりする。ショドーにはさまざまな流派があり、どの流派のセンセイが監修するかによって文字の細部が異なるのだ。

教科書体ですらこのありさまなので、「正しい字形」などというものが幻想である、ということはおわかり頂けると思う。

先生がたは何事においても最終的に「通信簿」という形で評価・評定をしないといけない職業なので、つねに「正しい知識が定着しているかどうか」を判断しなければならないという事情はわかる。わかるけど、とめやはねなどを含む「字形」と、ついでに「書き順」についてはもう評価の対象にするべきではないのではないか。

平成28年2月に文化庁が発表した指針の中でも、

○ 手書き文字と印刷文字の表し方には,習慣の違いがあり,一方だけが正しいのではない。

○ 字の細部に違いがあっても,その漢字の骨組みが同じであれば,誤っているとはみなされない。

- 常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について

字形や書き順は美しい字を書くための指標であり、こう書くのがオススメ!という情報を最初に提示するに留めるべきで、それを強いて定着させることに意味はない。俺が「ニンジャスレイヤーはこの順番で読むべき!!その他の順で読むのは邪道!!」とか言い出したら「うわ……なんか怖い……ニンジャ読むのやめて家でパラッパラッパーしとこ……」となるでしょう?だからみんなもニンジャスレイヤーを自由な順番で読もう。

だいたいよォーッ……仮に「正しい字形」ってものが存在して、それを基準に○×が付けられるってんならよォー……なんで俺のご先祖様が戸籍つくるときに名字を変な字体で提出したときに×つけてくれなかったんだよォー!!おかげで変換はできねえわ身分証明は面倒くせえわで大変だっつーのよ!もうお役所は全部その正しい字形って奴で通してくれよ!許さんぞ!教育界という狭い庭でエラそうにしやがって!他の省の官僚も黙らせてみろってーの!

……最後なんかすごい私感があふれ出たけれど、まあ文化庁や文科省が「正しい字形はないよ」って言ってる以上、冒頭のような指導は減っていくのではないかと思われる。願わくば渡邊さんや齋藤さんたちが大分裂する前にその価値観が浸透すればよかったなと思う。文字コードが割り当てられてしまってからでは何もかも遅すぎるのだ。

- ■2016-07-08

- アンパンマンの平等性

そうだ おそれないで みんなのために

愛と 勇気だけが ともだちさ

ああ アンパンマン やさしい 君は

いけ! みんなの夢 まもるため- 「アンパンマンのマーチ」

だが実際にアンパンマンを視聴し続けていると、わりと本気であれらは友達じゃなくて、ただの「職務(治安維持)上かかわりのある人々」としか認識してないんじゃ……と思えてきたので考えたことを記録しておく。

アンパンマンは平等だ。害をなす存在でなければ誰にでも優しく共感を示す。誰かのときだけ特別に大喜びしたり、大声で笑ったりしない。同じように、誰かのときだけ特別深く悲しんだり、怒ったりもしない。

話は飛ぶが、「食べものの好き嫌いをしてはいけない」という価値観がある。自分は農家の生まれなので当然この価値観を受け入れて生きてきた。

しかし、本当に厳密に食べものに対する「好き/嫌い」という感情を排除した場合、そこに生まれるのは「食べものに一切執着しない」という無味乾燥な姿勢である。単なる栄養補給のみを目的とした、激しい喜びも深い絶望もない「植物の心」のような食事。健康そうではあるが、あまり魅力的な人生には見えない。

アンパンマンは本当に厳密に平等なヒーローであるがために、「友達」という概念を失ってしまったのではないか。全員が平等に「友達」であるために、その中から親友や家族や恋人といったものをつくることはできないとするならば、それらは「友達」と言えるのだろうか?

彼にとってはきっと、創造主であろうが、カバオであろうが、通りすがりの知らない奴であろうが、「困っている人を助ける」という職務上、平等に扱うべき対象なのだ。たぶん彼は、ジャムおじさんの命が危険に晒されても、カバオくんがカツアゲされてるときと同じテンションで「止めるんだーばいきんまん!」と言うのだろう。そんな気がする。

「愛と勇気だけがともだち」というのは大げさでもなんでもなく、職務に必要な愛と勇気だけを「友達」と定義して、ほかは創造主も支援者も遭難者も全てビジネスのかかわりに留める、という究極の平等性を歌っていたのだ。なんたる孤独なヒーロー像であろうか(明後日の方向を見つめながら)。