◆不定期日記ログ◆

- ■2025-08-24

- EXPO EXPLOSION!!

せっかく夏休みなんだし一度くらいは娘氏と映画館に行こうと思っていて、この夏の映画といえば『8番出口』か『タローマン 万博大爆発』だよねっていう話になったんですよ。ここで『鬼滅』が出てこないあたりが我々なんですが、娘氏がまさかの「その二つだったらタローマンかな」ということで、そして行きました。

ところで『タローマン』について説明が必要な人もいると思いますので簡単に説明すると、NHKが我々の受信料を使って日本国民に虚偽記憶を植え付けようとしている社会実験です。

今作も「1970年代に放映された劇場版のリバイバル上映」というテイで繰り出されますが、嘘です。気をしっかり持ってください。

たぶんもう30年くらいしたら俺も『チャージマン研!』とかとごっちゃになって、どっちも存在していたと認識している可能性があります。いやどっちもフェイクになってる可能性のほうが高そうだな。

そんなフェイクであるにも関わらず、最初の注意書きとして「この作品における人物、事件その他の設定は、全てフィクションであります。ただし岡本太郎の作品と言葉は実在する。」と白刃を突きつけるような決断的まなざしを観客に向けてくるのがタローマンです。決意の凄みを見せてやるというつもりでやればいい。岡本太郎もそう言っていた。

105分の上映時間の間、体感で3分に1度くらいの頻度で、岡本太郎の言葉が引用され続けます。全てがフェイクの世の中で岡本太郎の言葉だけがリアル……そういった刷り込みが自然と行われていく仕組みになっています。

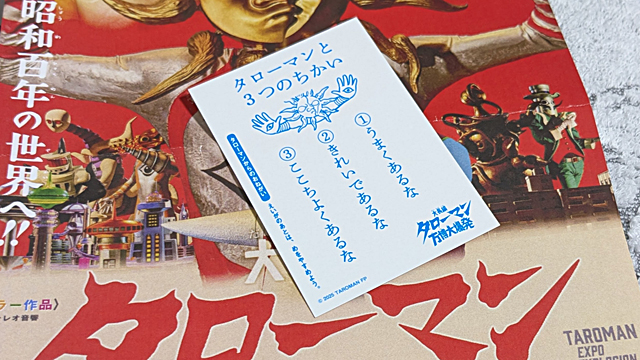

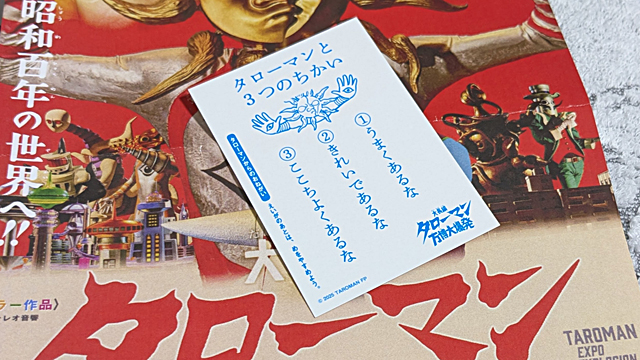

[謎の入場特典カード]

そして実際に観た感想なのですが、何にどう触れたら良いのでしょう。この作品、ネタバレをしてどうこうなるものなのでしょうか。

ネタバレをしたところで、その内容が本当にでたらめなものであれば、ただ狂人と思われるだけなのです。しかし自分が純粋に感じたこと、考えたことを、理解されようがされまいがダイレクトにぶつけるしかない。岡本太郎もそう言っていた。

お話自体は(細部に目を瞑れば)これよりはわかりやすいものですが、実際この映画と『ボーボボ』には非常に近いものを感じます。ボーボボが聖鼻毛領域を展開すると物理攻撃でなく「ハジケること」でダメージが通るようになるのですが、つまりこの「ハジケ」が「でたらめ」であり、そして「でたらめ」は「秩序への抵抗」なのです。大丈夫ですか? ついてきていますか? わたしは正気です。

なので上映中の心構えとして、心の中にビュティさんかピヨ彦を常駐させておき、「高速回転させた――!!」とか「知らないよぉそんなグッズ!!」とか「『死』は何だよ!!」等と叫ばせておきましょう。そうしないと心が持ちません。全力でツッコめる応援上映とかやるべきだと思います。

あと藤井監督が伝説の「サウンドロゴしりとり」などで発揮した手腕をフル活用した部分がちょいちょいあり、そういった方向からも腹筋を狙撃されました。ただもちろんこの作品は『ボーボボ』でも「サウンドロゴしりとり」でもない、未知のカオスです。他人のものはもちろん、たとえ自分の仕事でも、なぞってはならない。岡本太郎もそう言っていた。

作品内で描かれる、1970年から見た2025年の世界が実に自分好みで、レトロフューチャーでテクノポップな映像体験ができ最高でした。円形ディスプレイとか見たのはFallout以来だよ。それ以外にもあからさまなピアノ線とか、贅沢に破壊されるミニチュアとか、特撮としての絵作りも楽しめました。貴重な1970年の万博映像を利用してこんなことを……。

いろんなことが自由になった現代社会でなお不自由を感じてしまう人は是非観て欲しい。きっと元気が出てくる。そんな映画でした。芸術は自由の実験室。岡本太郎もそう言っていた。

ところで帰りに娘氏と話していて気が付きました。この映画では「でたらめ」を強調するけど「べらぼう」はあまり出てきません。これって同じNHKの大河ドラマに配慮したんでしょうか。あっちの『べらぼう』は「そう きたか!」で、こっちのべらぼうは「なんだ これは!」なので共通性があります。蔦屋重三郎もそのうち大江戸大爆発してしまうのかもしれない。破壊こそ創造の母だ。岡本太郎もそう言っていた。

映画『大長編 タローマン 万博大爆発』 公式サイト

なんだこれは!この夏スクリーンに現れる巨人、タローマンである。岡本太郎の作品がおおあばれ!タローマンを映画で見よう!

https://taroman-movie.asmik-ace.co.jp/

NHKの5分番組ですら混沌の暴力だったというのに、それを105分に引き延ばして何をするというのでしょう。どんな目に遭わされるかわからない。私と娘氏は覚悟して劇場に向かいました。怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ。岡本太郎もそう言っていた。なんだこれは!この夏スクリーンに現れる巨人、タローマンである。岡本太郎の作品がおおあばれ!タローマンを映画で見よう!

https://taroman-movie.asmik-ace.co.jp/

ところで『タローマン』について説明が必要な人もいると思いますので簡単に説明すると、NHKが我々の受信料を使って日本国民に虚偽記憶を植え付けようとしている社会実験です。

今作も「1970年代に放映された劇場版のリバイバル上映」というテイで繰り出されますが、嘘です。気をしっかり持ってください。

たぶんもう30年くらいしたら俺も『チャージマン研!』とかとごっちゃになって、どっちも存在していたと認識している可能性があります。いやどっちもフェイクになってる可能性のほうが高そうだな。

そんなフェイクであるにも関わらず、最初の注意書きとして「この作品における人物、事件その他の設定は、全てフィクションであります。ただし岡本太郎の作品と言葉は実在する。」と白刃を突きつけるような決断的まなざしを観客に向けてくるのがタローマンです。決意の凄みを見せてやるというつもりでやればいい。岡本太郎もそう言っていた。

105分の上映時間の間、体感で3分に1度くらいの頻度で、岡本太郎の言葉が引用され続けます。全てがフェイクの世の中で岡本太郎の言葉だけがリアル……そういった刷り込みが自然と行われていく仕組みになっています。

[謎の入場特典カード]

そして実際に観た感想なのですが、何にどう触れたら良いのでしょう。この作品、ネタバレをしてどうこうなるものなのでしょうか。

ボーボボたちは田舎へ帰省していた。まごころ込めて植えた割り箸畑から、メルヘンチック遊園地が獲れたが、それは毛狩り隊Aブロック基地となっていた。

- 『ボボボーボ・ボーボボ』第12話あらすじより

ネタバレをしたところで、その内容が本当にでたらめなものであれば、ただ狂人と思われるだけなのです。しかし自分が純粋に感じたこと、考えたことを、理解されようがされまいがダイレクトにぶつけるしかない。岡本太郎もそう言っていた。

お話自体は(細部に目を瞑れば)これよりはわかりやすいものですが、実際この映画と『ボーボボ』には非常に近いものを感じます。ボーボボが聖鼻毛領域を展開すると物理攻撃でなく「ハジケること」でダメージが通るようになるのですが、つまりこの「ハジケ」が「でたらめ」であり、そして「でたらめ」は「秩序への抵抗」なのです。大丈夫ですか? ついてきていますか? わたしは正気です。

なので上映中の心構えとして、心の中にビュティさんかピヨ彦を常駐させておき、「高速回転させた――!!」とか「知らないよぉそんなグッズ!!」とか「『死』は何だよ!!」等と叫ばせておきましょう。そうしないと心が持ちません。全力でツッコめる応援上映とかやるべきだと思います。

あと藤井監督が伝説の「サウンドロゴしりとり」などで発揮した手腕をフル活用した部分がちょいちょいあり、そういった方向からも腹筋を狙撃されました。ただもちろんこの作品は『ボーボボ』でも「サウンドロゴしりとり」でもない、未知のカオスです。他人のものはもちろん、たとえ自分の仕事でも、なぞってはならない。岡本太郎もそう言っていた。

作品内で描かれる、1970年から見た2025年の世界が実に自分好みで、レトロフューチャーでテクノポップな映像体験ができ最高でした。円形ディスプレイとか見たのはFallout以来だよ。それ以外にもあからさまなピアノ線とか、贅沢に破壊されるミニチュアとか、特撮としての絵作りも楽しめました。貴重な1970年の万博映像を利用してこんなことを……。

いろんなことが自由になった現代社会でなお不自由を感じてしまう人は是非観て欲しい。きっと元気が出てくる。そんな映画でした。芸術は自由の実験室。岡本太郎もそう言っていた。

ところで帰りに娘氏と話していて気が付きました。この映画では「でたらめ」を強調するけど「べらぼう」はあまり出てきません。これって同じNHKの大河ドラマに配慮したんでしょうか。あっちの『べらぼう』は「そう きたか!」で、こっちのべらぼうは「なんだ これは!」なので共通性があります。蔦屋重三郎もそのうち大江戸大爆発してしまうのかもしれない。破壊こそ創造の母だ。岡本太郎もそう言っていた。